生物医疗MEMS智能系统

让细胞“发光”“发热”“发电”:MEMS技术促进生命科学多维度探索

生物医疗微机电系统(Biomedical MEMS)是融合微纳制造、生物医学与信息技术的交叉领域,旨在开发微型化、高通量、高灵敏的生物检测与医学诊疗工具。传统医疗设备受限于体积大、成本高、操作复杂等问题,而MEMS技术通过微型传感器与执行器的集成,可在单细胞甚至分子尺度实现精准操控与实时分析,为生物分析、疾病早期诊断、个性化用药、病原体快速筛查等场景提供颠覆性、低成本解决方案。例如,基于MEMS的便携式检测设备可大幅降低医疗资源门槛,助力偏远地区疾病防控;单细胞分析技术则能揭示传统手段难以捕捉的细胞异质性,推动精准医学发展。因此,高性能生物医疗MEMS不仅是基础科学与技术前沿,更是“健康中国2030”战略下提升全民医疗水平的关键引擎,是一项面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求和面向人民生命健康的基础科学研究工作。

我院青年学者冯建国课题组围绕高性能生物医疗MEMS器件与智能系统开展高精度生物细胞操控与光、热、电多维度细胞分析研究工作,主要包括以下内容:

高精度白细胞三维聚焦及荧光检测技术

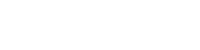

课题组主要聚焦于高精度白细胞三维聚焦及荧光检测技术,旨在解决传统微流控惯性聚焦技术中存在的聚焦精度不足和无法实现多尺寸细胞共聚焦的难题。课题组创新性地提出基于三维变截面组合式微通道和可变二次流的高精度细胞三维共聚焦方法,通过建立流体力学与粒子追踪有限元模型,揭示可变二次流的形成、调控及其对细胞的作用机制;采用双光子3D打印技术制备三维变截面微流控芯片,确保通道形貌精度与光学检测兼容性;结合样品驱动系统、高速显微观测系统和荧光信号采集与处理系统,开发了细胞多维度检测分析平台,成功完成了多尺寸微球和荧光标记白细胞的聚焦实验,验证了可变二次流的形成机制及其对细胞受力的动态调节,最终实现8-25μm宽粒径范围内微球和白细胞的高效三维共聚焦(聚焦效率>98%)。该技术为开发小型化、高通量、低成本的便携式细胞分析仪器提供了新方案,有望推动体外诊断、即时检测及单细胞分析领域的技术突破,助力打破国外技术垄断,提升我国生物医学产业的核心竞争力。(IEEE NEMS2021,MicroTAS 2022,Lab on a Chip,202410401383.7)

高信噪比微流控细胞电阻抗检测技术

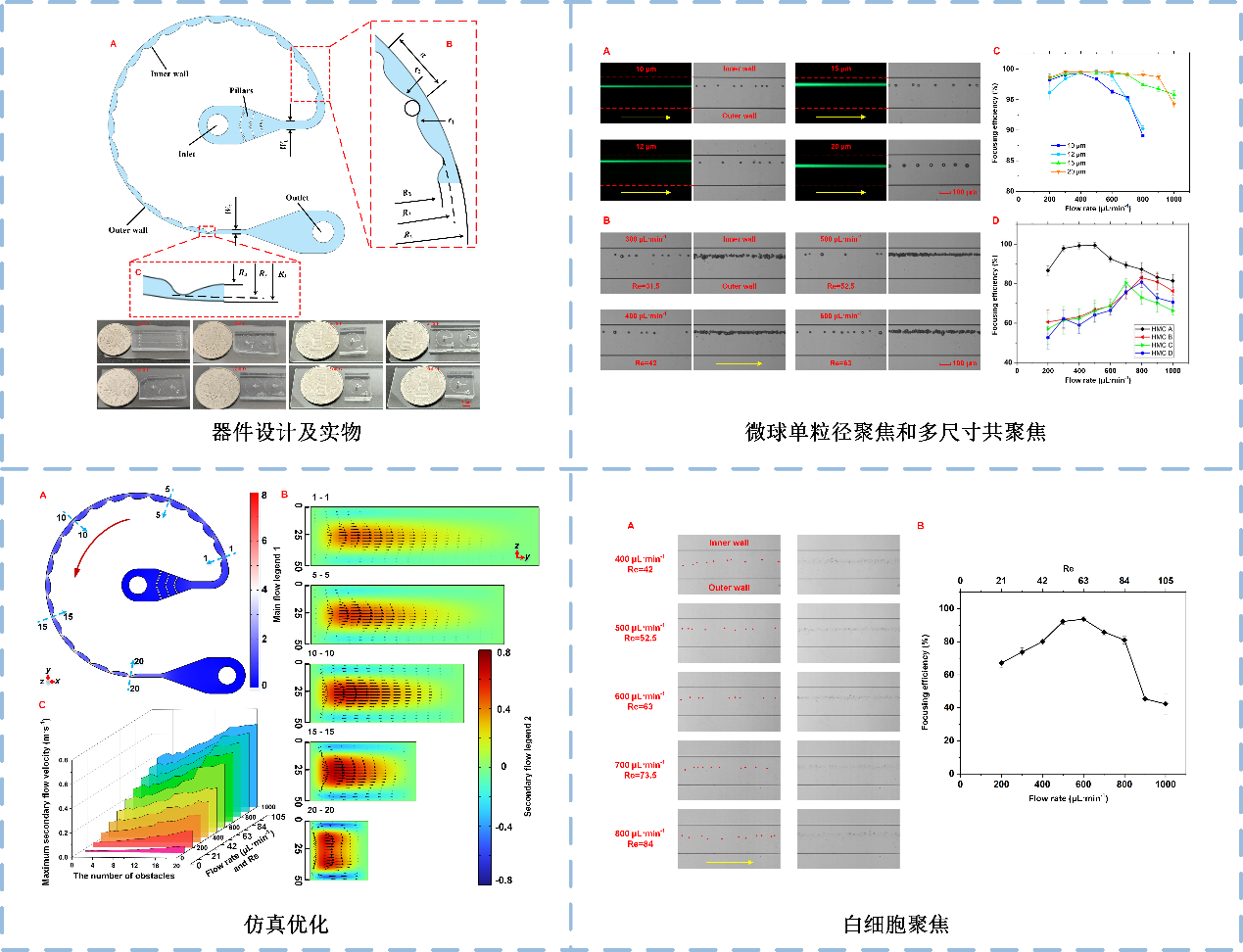

微流控阻抗细胞术因其结构简单、操作便捷和无需标记的优势,在细胞计数、药物筛选和疾病诊断等领域中被广泛应用。然而传统共面电极因电场分布不均,导致检测信号受微粒位置影响较大,降低了检测精度。为解决该问题,课题组开发了集成惯性微流控技术的阻抗式细胞计数芯片,利用增强型二次流实现微球在检测区域的高度聚焦,减少横向位置波动,同时引入液态金属三维对面电极,简化制造工艺并提升电极检测精度;采用软光刻结合反向抽取法制备微流控芯片,实现低成本、三维结构电极的快速构建;搭建细胞检测同步图像与电信号采集平台,开发相应数据处理算法,实现高达95%的聚焦效率,细胞计数变异系数低至7.9%,信噪比高达17.2dB,具备准确区分不同粒径微球的能力。该芯片与系统的开发在肿瘤细胞识别、免疫细胞监测以及微生物快速检测等领域具备广泛的应用前景,为便携式生物医学检测提供了新路径,有望推动精准医疗和智能诊断技术的快速发展。(Sensors and Actuators: B. Chemical,202410401532.X)

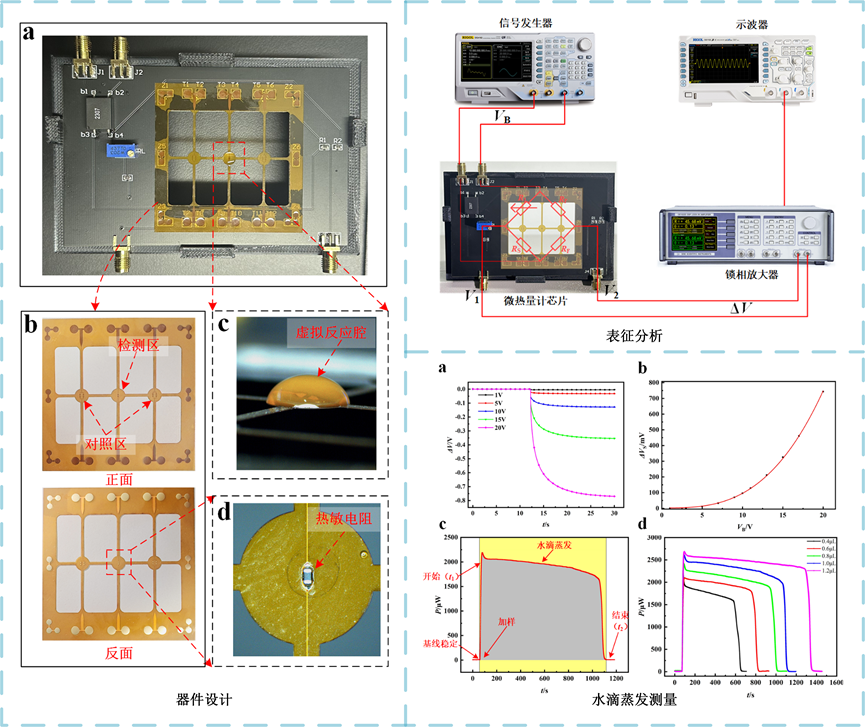

超高灵敏度单细胞量热技术

微热量计因其样品需求量少、检测速度快、测量精度高等显著优势,在细胞代谢动态监测、生物分子相互作用、药物-受体结合热分析等领域具有不可替代的作用。然而,现有高分辨率微热量计普遍采用MEMS工艺,通过复杂的光刻、刻蚀及真空封装技术制备微型反应腔与传感器阵列,导致成本高且制备周期长,制约其在低成本、高通量检测场景中的推广应用。课题组开发了一种基于柔性印刷电路的开放式微热量计芯片,以柔性聚酰亚胺薄膜为基底,集成表面贴装热敏电阻作为温度传感单元,结合开放式反应腔设计与差分信号处理电路,在常压环境下实现了15.4nW的功率分辨率和48.44µK的温度分辨率;搭建了热反应过程实时监控系统平台,对不同体积水滴的蒸发过程进行实时热监测,检测误差仅1.91%,充分证明了系统的高可靠性与抗干扰特性。课题组提出的柔性微热量计具有制备工艺简单、成本低廉及可批量生产的优点,为单细胞代谢热动力学、纳米材料热参数表征等研究提供了高性价比工具,并在便携式生化检测、高通量药物筛选及工业过程监控等领域展现出广阔的应用前景,有望推动精准医疗、生物制药及绿色化工技术的创新发展。(Sensors and Actuators: A. Physical,Cell Reports Physical Science,Fundamental Research,Nature Communications)