近日,我院集成电路设计研究中心解光军教授团队在分子场耦合纳米电路(Molecular Field-Coupled Nanocomputing, MolFCN)自动化设计领域取得新进展,研发并开源了面向MolFCN的全流程EDA平台iFCN。相关成果以An Automated RTL-to-Device Design Framework for Molecular Field-Coupled Nanocomputing Circuits为题,发表在国际电路与系统领域著名期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers(https://ieeexplore.ieee.org/document/11130445),合肥工业大学为第一署名单位,第一作者为博士生李杨帅,通讯作者为解光军教授。

MolFCN是一种面向后摩尔时代的新型计算范式,其运算机制依赖于分子间的电场耦合,具备低功耗与超高集成度的优势,被认为是未来信息处理的重要方向之一。然而,MolFCN电路的自动化设计长期受限于刚性的时钟相位约束、低效的布局布线算法以及缺乏标准化的门级到器件级映射路径等问题。

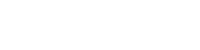

图1. iFCN平台设计框架和软件UI界面

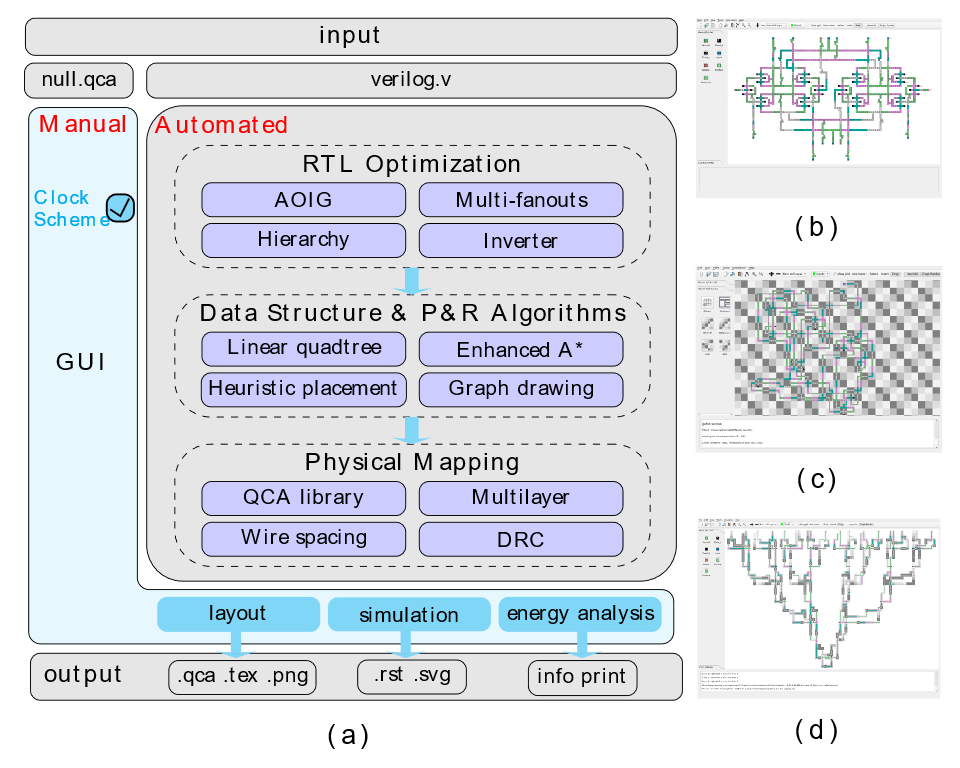

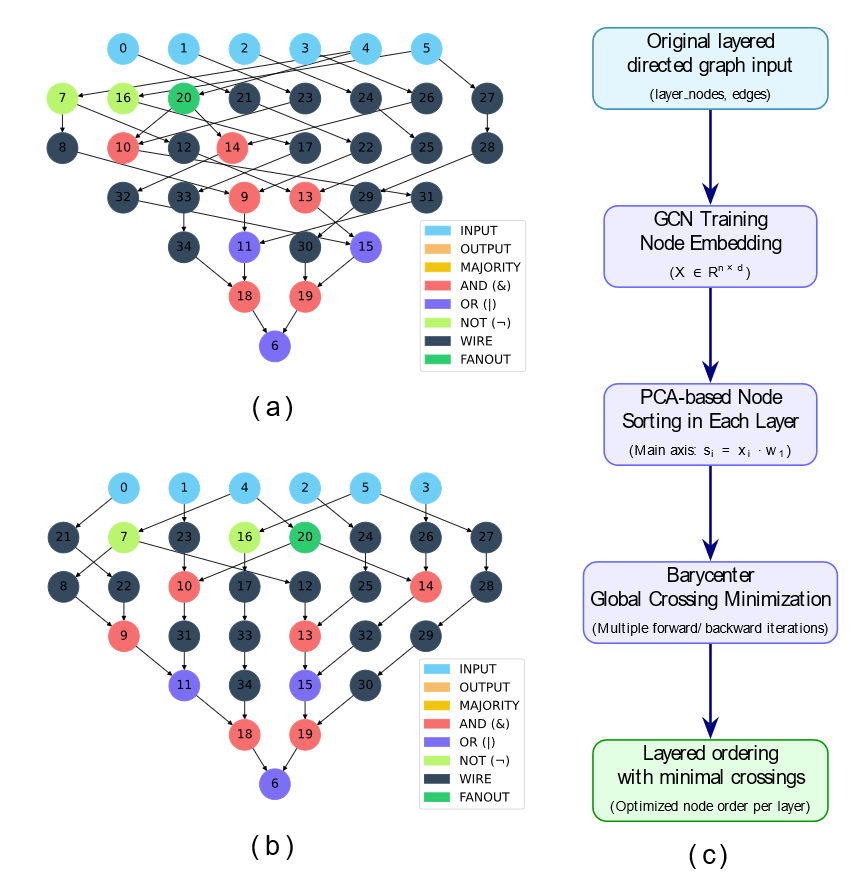

为此,团队开发iFCN平台,实现了从RTL电路输入到器件级版图输出的完整自动化设计流程。平台在底层引入Morton编码驱动的四叉树数据结构,统一建模空间与时钟资源,提升版图的紧凑性与可扩展性;在放置优化中,融合图卷积网络(GCN)学习的拓扑嵌入特征,引导层内排序与递归划分,有效降低交叉线,提升布局质量;在布线环节,设计了支持多扇出路径复用的改进型A*路由算法,提升布线成功率与连通性;在顶层策略中,提出轻量级自适应时钟相位分配机制,并研发了支持多层电路结构的门级到器件级映射算法,可直接对接项目组自研的高效单稳态与双稳态仿真模型,实现从逻辑设计到物理验证与能耗评估的闭环集成。

大量基准电路测试结果表明,iFCN相较传统启发式方法在运行时间上提升约30%,在版图面积上优化约10%;平台可在1秒内完成超过150节点的器件级布局,并具备在 5000+节点规模下高效处理交叉线的能力。评估还显示,iFCN的整体性能已与目前国际最先进工具——慕尼黑工业大学提出的fiction相当且功能更为丰富。同时,在与24nm与12nm CMOS工艺设计的对比中,iFCN生成的MolFCN电路在面积利用率和功耗表现方面也展现出明显优势,体现了分子级计算在能效与集成密度方面的巨大潜力。目前,iFCN已在GitHub全面开源,可提供完整的源代码、测试数据与样例电路,欢迎广大研究者访问使用,平台主页https://github.com/li-yangshuai/iFCN。

图2. iFCN核心算法之一——基于GCN图绘制布局布线算法示意图

解光军/文/图 张发宇/审核